Time Square – une cathédrale de la publicité (Ph. Jean-Christophe BENOIST – sous licence CC BY 3.0 via Wikimedia Commons)

Des chercheurs en neuro-marketing ont établi qu’une publicité aperçue durant 1/10e de seconde, même floue, aura le temps de communiquer son message à notre cerveau, à condition qu’elle respecte quelques principes. En substance, il faut un objet simple représenté au centre de l’image, et de la couleur. Un résultat qui s’applique aussi bien aux pubs de rue qu’à celle de la télé et du Web. Ce qui, selon que l’on se place du point de vue des annonceurs ou du public, est une chance ou une fatalité.

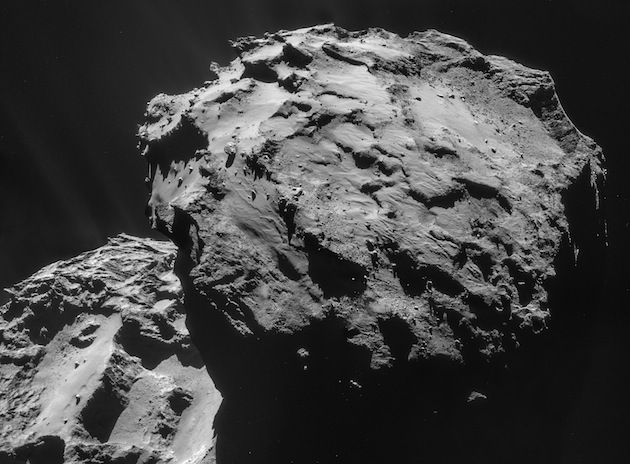

Les deux chercheurs, Michel Wedel et Rik Pieters, des universités du Maryland (Etats-Unis) et de Tilburg (Pays-Bas), ont en effet publié un article dans la revue Marketing Science présentant deux études sur la réaction du cerveau face au déferlement de la publicité visuelle, qui s’expose dans les panneaux de rue, les écrans du métro, les « réclames »de la télé, et les bannières et vidéos des sites de la Toile. La principale conclusion est que malgré cette sursaturation visuelle, qui aurait pu entrainer une cécité et désensibilisation du cerveau à ses messages, les publicités continuent à pénétrer notre cerveau à vitesse grand V. Cela même par le coin de l’œil (vision floue ou périphérique) et même si, ultra-sollicités, nous ne leur accordons que le temps d’un clin d’œil bien involontaire : 1/10 de seconde suffit.

La publicité doit se frayer un chemin dans la « foule »

Mais pour que l’injection agisse, c’est-à-dire pour qu’une publicité puisse se « frayer un passage dans la foule » et délivrer son principal message aux parties disponible du cerveau, il faut une stratégie en deux points : d’abord, une image simple et centrale caractérisant parfaitement la catégorie ou la marque présentée – une voiture, un visage aimable, un logo. Ensuite, pour aider la publicité à pénétrer (même si elle est perçue en flou), il faut que l’objet central soit coloré dans un contexte plutôt neutre.

Ces résultats, issus de tests en laboratoire sur des volontaires filtrés à l’aune de modèles statistiques sophistiqués, pourraient n’émouvoir personne tant le monde de la publicité est depuis les années 1950 l’objet de fantasmes concernant aussi bien une supposée manipulation subliminale que l’utilisation de messages codées. Mais ils sont percutants car ils s’appliquent à la réalité de l’environnement publicitaire actuel, hyper-saturé, et que leur preuve repose sur des méthodes scientifiques robustes issues des progrès en sciences cognitives.

Les études sur l’impact de la publicité utilisent des modèles liés au fonctionnement du système cognitif

En effet, les personnes testées viennent déjà avec leurs connaissances et leur « formatage » mental par la publicité. Comme l’étude se base notamment sur les déclarations des sujets après les avoir soumis à des exercices de vision rapide d’images claires et floues (quelle marque avez-vous reconnu ? Quelle image ?, etc.), il est difficile de dégager les paramètres objectifs qui agissent véritablement sur tous les cerveaux hors toute interprétation personnelle lié à ce bagage – ce qu’on appelle des biais d’interprétation.

Pour isoler la part du « mécanique », c’est-à-dire les processus cognitifs, dans les réactions des personnes testées, les chercheurs se servent de la technologie du eye-tracking – le suivi par ordinateur du mouvement des yeux – et intègrent ces données aux déclarations des personnes dans un modèle statistique dit « bayésien » capable de remonter aux causes exclusivement cognitives en excluant les biais d’interprétation. Un outillage théorique extrêmement puissant car il fait appel aux dernières découvertes sur la manière dont le cerveau traite l’information.

Une sollicitation de nos mécanismes inconscients qui n’est pas synonyme de manipulation

Les résultats publiés par les chercheurs ne devrait pas laisser indifférents les annonceurs du Web ni ceux se servant des nouvelles technologies pour suivre en direct les réactions des passants, comme dans le cas des écrans publicitaires du métro, munis de capteurs déterminant les zones regardées et la durée, afin de renvoyer ces données statistiques (anonymisées) à leurs logiciels d’analyse. Néanmoins, ce qui devrait rassurer le public c’est que les annonceurs, s’ils appliquent tous ces nouvelles stratégies publicitaires, même celles visant notre système cognitif, mettent toutes les publicités au même niveau d’efficacité, ce qui paradoxalement éloigne le fantasme de la manipulation car l’homogénéité laisse finalement à notre libre arbitre le choix final du produit à acheter.

Román Ikonicoff

> Lire également dans les Grandes Archives de Science & Vie :

- Votre cerveau vous trompe – S&V n°1044 – 2004 – Notre cerveau présente des failles : mémoire trompeuse, fausses perceptions, raisonnements biaisés… Comment l’univers de la publicité en exploitent certaines (+ 20 expériences qui vous feront douter de vous-même).

- La formule qui décrypte le monde – S&V n°1142 – 2012 – Depuis quelques années, la recherche en marketing s’est affinée au point d’être entrée dans le domaine des sciences cognitives et de ses modèles basés sur la célèbre formule de Bayes, qui semble consubstantielle à tout raisonnement en lien avec la réalité extérieure.

- Libre arbitre : notre cerveau décide avant nous – S&V n°1057 – 2005 – L’un des grands apprentissages issues des sciences cognitives est l’importance des mécanismes inconscients et hyper-rapides dans notre être au monde. Au point de questionner notre libre arbitre.