Les démographes avancent un chiffre : celui de 80 milliards d’hommes qui, en tout, seraient nés sur notre planète. Toutefois, ce résultat est très approximatif et pourrait varier de 50 à 200 milliards… Première incertitude : quand faire commencer l’histoire de l’humanité ? Ici, le point de départ est placé 200 000 ans avant Jésus-Christ, au Paléolithique moyen, lors de l’apparition de notre espèce, l’Homo sapiens. On admet que les premières populations humaines comptaient environ 100 000 individus et se reproduisaient avec un taux de natalité d’environ 40 pour 1 000 (le taux moyen des sociétés historiques). L’importance de la population irait ensuite en augmentant, mais de façon très lente pendant des millénaires. En l’an 1 (naissance conventionnelle de Jésus-Christ), le nombre d’hommes dans le monde aurait ainsi atteint les 250 millions… Ce qui fait qu’en tout, 40 milliards de personnes seraient nées avant cette date. Des estimations grossières, car on ignore l’importance réelle de la population de départ, ainsi que son évolution. Les renseignements sur le nombre d’hommes à la Préhistoire, et même après, ne sont basés que sur de faibles indices et des extrapolations selon des populations vivant dans des conditions similaires. La démographie de certaines régions du monde à ces époques reste quasi inconnue, et les premiers recensements fiables datent du XVIe siècle. En tout cas, il reste qu’environ 40 milliards de personnes, soit l’autre moitié de l’humanité, ont vu le jour au cours des deux derniers millénaires. Là, la marge d’erreur est moindre. Car la population continue de progresser : on compte 1 milliard d’individus en 1800. Puis, grâce aux progrès de la médecine et de l’hygiène, la croissance s’emballe : 2 milliards en 1927, 4 en 1974, 6 en 1999… jusqu’au dépassement de la barre des 7 milliards de personnes en 2011. Cela signifie donc que, sur un total de 80 milliards d’hommes nés depuis le Paléolithique, 1 sur 5 a vécu au cours des deux derniers siècles – et près de 1 sur 10 sera encore en vie en 2025 ! C.M.

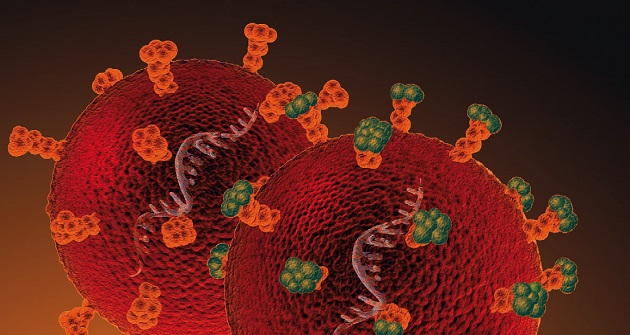

C’est parce qu’il s’agit d’infections provoquées par des virus contre lesquels notre organisme ne se défend pas de la même façon. La rougeole ou les oreillons sont dues à des virus à ADN, auquel un génome très stable donne une apparence constante aux yeux des défenses immunitaires. Que l’un d’entre eux pénètre l’organisme pour la première fois (on parle de primo-infection), et cela déclenche la production d’anticorps et de cellules tueuses. Du coup, lorsque le virus se présente à nouveau, il est immédiatement reconnu par notre système immunitaire, qui le neutralise avant même l’apparition de symptômes. C’est d’ailleurs sur ce principe que fonctionne la vaccination. Dans la grande famille des virus à ADN, on trouve aussi les herpèsvirus qui ont ceci de particulier qu’ils sont capables de subsister dans l’organisme après une primo-infection. Tant qu’ils restent sous le contrôle du système immunitaire, ils ne font pas parler d’eux ; mais si celui-ci vient à faiblir, à cause du stress, de l’âge, d’un diabète ou de la perte des défenses immunitaires (comme dans le cas du sida), ils peuvent “se réveiller”. C’est le fameux « bouton de fièvre » qui survient sans que l’on s’y attende ! Idem pour le virus de la varicelle, même si les symptômes sont différents lors de la primo-infection et de la résurgence. La primo-infection se caractérise par une éruption cutanée et un prurit durant une ou deux semaines. Ensuite, le virus peut rester tapi à proximité des fibres nerveuses. Plus tard, s’il échappe au contrôle du système immunitaire, il provoque des douleurs nerveuses, comme des brûlures. C’est ce qu’on appelle le zona, qui ne survient que si on a eu la varicelle : le même virus provoquant ici deux maladies différentes. 1) Les virus sont hérissés de protéines qui jouent le rôle de clé d’entrée dans notre organisme. Elles laissent une ”empreinte” que le système immunitaire identifie, empêchant le virus de se réinstaller. Enfin, il y a la famille des virus à ARN. Ceux-là ont un génome très instable, de sorte que leur apparence varie beaucoup : leurs molécules de surface, que notre système immunitaire utilise pour les détecter et les combattre, évoluent sans cesse. D’une infection à l’autre, le virus change d’apparence, échappant ainsi à nos défenses immunitaires. C’est le cas du virus de la grippe. Et c’est ce qui explique qu’il faille se faire vacciner chaque année pour se protéger du nouveau variant. E.G.

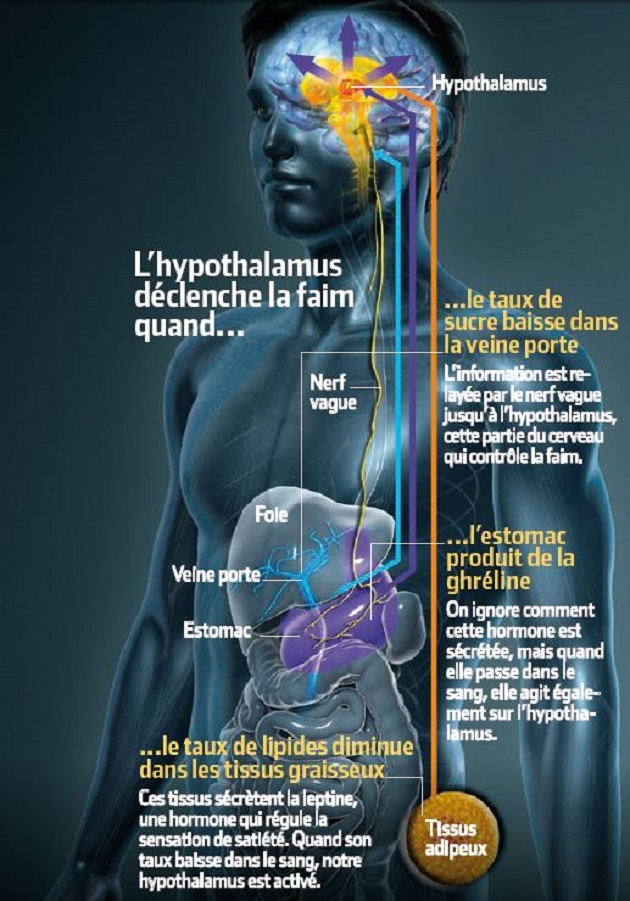

Mélangé à l’eau, le savon lui permet de dissoudre les graisses, dont est composée la paroi des cellules bactériennes. / Ph. Photonoumi via Flickr, CC BY 2.0 Comme les antiseptiques et les antibiotiques, le savon peut-il engendrer une résistance chez les bactéries ? La réponse est non, car il s’agit d’un détergent et pas d’un désinfectant. En effet, le savon ne s’attaque pas directement aux bactéries, mais il se contente de les décoller de la surface sur laquelle elles se sont fixées par une action purement mécanique. Voici comment : ses molécules sont capables d’émulsionner à la fois les corps aqueux et les corps gras. De fait, l’eau seule ne peut nettoyer le gras, et donc les bactéries, puisque leur paroi est essentiellement composée de lipides. Le savon permet ainsi à l’eau et aux molécules lipidiques de se mélanger. Et ce mélange est ensuite éliminé par l’eau de rinçage. On le voit, cette action détergente ne tue pas les bactéries, et ne les empêche pas non plus de revenir. Indispensable pour un bon nettoyage Il n’empêche, les experts soulignent qu’utiliser un détergent avant un antibactérien est indispensable : “On ne peut désinfecter que ce qui est déjà propre, affirme Jean-Yves Dusseau, expert en biologie médicale au centre hospitalier d’Annemasse. L’élimination des souillures par un détergent permet ensuite à l’antiseptique de donner toute sa ‘mesure’ antimicrobienne.” Mais à la différence des détergents, les antiseptiques et les antibiotiques qui visent à détruire les bactéries en les intoxiquant peuvent, eux, engendrer des résistances. En effet, les quelques individus qui échappent aux effets du produit vont alors pouvoir se multiplier librement. C’est pourquoi l’usage, à la place du savon, de lingettes, déodorants et autres produits ménagers véritablement antibactériens inquiète les scientifiques. La résistance que peuvent manifester et développer les bactéries à ces produits leur confère effectivement en même temps une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine, ce qu’on appelle une résistance croisée. C.H. Il est toujours désagréable de découvrir, en plein vol, que votre voisin a acheté sa place à un prix quatre fois inférieur au vôtre. Cette disparité des tarifs résulte d’une technique ultra-sophistiquée de fabrication des prix : le “Revenue Management”. Ce cocktail de marketing et de science a été mis en place à partir de 1978 par les grandes compagnies américaines, fragilisées par l’ouverture à la concurrence. L’objectif est clair : remplir les avions au maximum – un siège vide est synonyme de perte sèche – tout en optimisant les recettes par rapport aux énormes coûts fixes engagés sur un vol. Comment y parvenir ? Face à une clientèle hétéroclite, proposer un tarif unique n’aurait pas de sens. Il s’agit plutôt de développer plusieurs offres ciblées, les plus proches possibles du prix et des contraintes qu’une catégorie de client serait prête à accepter. C’est ainsi qu’Air France produit, chaque année, 18 millions de tarifs différents ! Le classique découpage en trois classes tarifaires (Première, Business, Eco) a donc cédé la place, sur chaque trajet, à une vingtaine de “boîtes” évoluant en fonction des réservations. Charge à la compagnie de calculer, en temps réel, la répartition la plus profitable du nombre de sièges entre les différentes classes de prix, du plein tarif au discount. Cette tâche est un véritable défi qui “mobilise de très importants moyens informatiques de calcul de prévision de la demande (en fonction des données historiques de la compagnie) et de répartition de boîtes tarifaires, souligne Daniel Rueda, l’un des architectes du “Revenue Management” d’Air France. Depuis vingt ans, ces modèles font l’objet de nombreux travaux académiques d’optimisation mathématique.” Tout un arsenal qui, à partir du comportement modélisé du consommateur (jusqu’à l’anticipation du taux d’annulation avant un vol), détermine l’ouverture ou la fermeture des classes tarifaires. Conséquence, le prix d’un billet d’avion dépend d’un échafaudage complexe de paramètres (voir encadré ci-dessous), où la distance du trajet n’a plus guère d’importance. Tout juste peut-on tirer quelques enseignements. Ainsi, logiquement, les tarifs les plus bas correspondent aux contraintes les plus fortes : réservations jusqu’à un an avant la date du vol, conditions d’échange et de remboursement drastiques, nuit du samedi sur place (afin d’écarter les hommes d’affaires des tarifs avantageux)… Autres critères pris en compte : l’origine et la destination du passager. Ceux en correspondance vers un autre vol de la compagnie sont, en effet, favorisés… au prix d’un casse-tête combinatoire supplémentaire pour les ingénieurs car chaque vol peut en desservir trente autres. Cette débauche de calculs semble payer : les compagnies aériennes y auraient gagné de 5 à 10 % de recettes supplémentaires ! Depuis, d’autres secteurs ont adopté le “Revenue Management”, comme l’hôtellerie, la location auto et, bien sûr, le transport ferroviaire. Après s’être inspirée d’American Airlines, la SNCF se félicite ainsi du taux de remplissage record de ses TGV et d’un prix moyen de 42 euros accessible au plus grand nombre. Il n’empêche : ces arguments parviennent mal à faire oublier l’illisibilité et l’imprévisibilité des tarifs pour le consommateur. Fédérations d’usagers et pouvoirs publics ont commencé à se faire entendre sur la question… V.N. TROUVER LE BILLET LE MOINS CHER EST DEVENU UNE MISSION IMPOSSIBLE La multiplication des paramètres entrant en jeu dans le prix d’un billet d’avion a un effet surprenant : selon Carl de Marcken, ancien chercheur au Massachusetts Institute of Technology (MIT), il est devenu mathématiquement impossible de déterminer le tarif aérien le moins cher entre une ville A et une ville B, sans restriction de trajet. De fait, dans ce nouveau contexte, quand on veut se rendre de Boston à New York, il est parfois moins onéreux de passer par Londres plutôt que d’effectuer un (très court) vol direct ! Et même en spécifiant un trajet bien précis, le temps du calcul complet serait faramineux. Ce qui en dit long sur les limites des sites Internet de comparaison des prix, lesquels ne donnent que des résultats approchés… Bon, d’accord, les quelques lignes ci-dessus sont une bien mauvaise fiction ; en réalité, la « bataille de l’espace » n’aura probablement pas lieu, en tout cas pas à bord de l’ISS, fleuron de la collaboration spatiale internationale. Aujourd’hui, les astronautes Koichi Wataka, Rick Mastracchio et Mokhail Tyurin s’apprêtent à revenir sur Terre, dans une dizaine de jours, le 14 mai prochain. Leurs collègues, Alexander Skvorstsov, Steve Swanson et Oleg Artemyev continuent leur mission dans l’espace et l’entente à bord de l’ISS est cordiale. Sauf que. Entre deux coups d’œil vers la Terre, par l’un des hublots de la station spatiale, les conversations entre astronautes doivent tourner autour des relations, de plus en plus tendues, entre les deux partenaires principaux de ce fleuron de la collaboration internationale… En effet, Américains et Russes, depuis le début du conflit en Ukraine, et les sanctions qui se durcissent contre les proches de Vladimir Poutine, montrent tour à tour leurs biscoteaux, et le ton monte, monte entre les deux grandes puissances… On pourrait presque se croire revenus au temps de la guerre froide, mais nous ne sommes plus en 1960… Car en tentant d’imposer un embargo sur les technologies spatiales américaines utilisées par les Russes, les Américains ont ouvert un peu vite la boîte de Pandore. Eh oui, à l’époque d’Apollo, une Ford était une Ford, une Zil, une Zil, un Boeing un Boeing, un Tupolev un Tupolev, et une Saturn 5 était une fusée « made in America », comme, hélas pour les Soviétiques, la N 1, pas de doute, était « made in USSR »… Mais en 2014, dans le « village global » qu’est devenue la Terre ? Les Russes utilisent massivement des composants européens ou américains dans la conception de leurs engins spatiaux, les européens lancent des fusées russes depuis Kourou, en Guyane, quant aux Américains, leurs fusées Atlas 5 et Antarès qui portent haut et fier la bannière étoilée, elles sont propulsées par des moteurs RD-180 et NK-33… russes ! Depuis 2011, les astronautes américains sont tributaires des Russes pour visiter la Station spatiale internationale (ISS). Une situation qui pourrait perdurer jusqu’en 2018, voire au delà. Photo Nasa. Bref, l’embargo américain risque fort de provoquer des maux de têtes chez les industriels, mais aussi chez les diplomates, tant les grands programmes spatiaux sont désormais protégés par des accords et des traités internationaux… D’autant que, dans ce jeu de je-te-tiens-tu-me-tiens-par-la-barbichette, les Américains ont oublié – acte manqué révélateur – que si, techniquement et économiquement, ce sont les Russes, évidemment, qui ont le moins à gagner à cette nouvelle guerre froide spatiale, symboliquement, ce sont bien les Américains qui risquent de perdre la face. Et cela, les Russes l’ont bien compris, en témoigne le trait plein d’humour de Dmitri Rogozine, Vice-premier ministre de la fédération de Russie : « Je suggère aux Américains d’envoyer leurs astronautes vers l’ISS avec un trampoline », manière d’appuyer très fort là où ça fait mal. Eh oui, l’administration Obama a t-elle oublié que depuis 2011, et probablement au moins jusqu’en 2018, les Américains n’ont plus de fusées pour envoyer leurs héros dans l’espace ? Si, en ce moment, à bord de l’ISS, Steve Swanson, Rick Mastracchio et Koichi Wataka peuvent discuter des tensions américano-russes avec Alexander Skvorstsov, Oleg Artemyev et Mokhail Tyurin, c’est que ces derniers leur ont aimablement offert – enfin, vendu – un siège à bord d’un Soyuz russe… Si les Russes le décident, terminé, plus d’Américains, d’Européens, de Canadiens dans l’espace, plus de concerts en mondiovision : si, si, rappelez-vous, l’astronaute Chris Hadfield enregistrant Space Oddity de David Bowie, un clip vu par des dizaines de millions de fans en 2013. Certes, cela a peu de chances d’arriver, le coût stratosphérique de la maintenance de cette salle de concert à 100 milliards d’euros étant essentiellement couvert par la Nasa et l’ESA, les Russes couperaient se faisant la branche sur laquelle ils sont assis… L’astronaute Chris Hadfield, Commandant de bord de la Station spatiale internationale, en plein concert spatial. Photo Nasa. Il n’empêche. Le drame qui se joue en Ukraine rappelle que l’on peut passer très vite de l’entente cordiale à la guerre froide, même dans l’espace. Les Européens l’ont compris – aux dépends des Américains, dans les années 1970, lorsqu’ils ont décidé de conquérir de haute lutte l’indépendance spatiale contre leur arrogant allié, avec le programme de lanceur Ariane. De leur côté, les Russes, pragmatiques, n’ont jamais cessé de développer leurs puissants et robustes lanceurs, Soyuz et Proton, même pendant l’effondrement de l’URSS. Et les États-Unis ? Le calamiteux programme de navettes spatiales (1981-2011), s’il a fait vivre dans l’opulence l’industrie des cinq grands états spatiaux, trente ans durant, a aussi fait perdre la main mise américaine sur l’Europe en déclenchant le programme Ariane, et enfin provoqué l’embarrassante et humiliante situation actuelle : la dépendance aux Russes. Bien sûr, à terme, la Nasa va reprendre son indépendance. Deux programmes sont menés en parallèle par l’agence spatiale américaine pour retrouver le chemin de l’espace. D’abord, CCDev (Commercial Crew Development), visant à développer un moyen de transport des astronautes à bord de l’ISS. Les sociétés Boeing, Space X et Sierra Nevada Corp sont sur les rangs, et développent chacune de leur côté fusées et capsules spatiales. Dans les prochains mois, la Nasa désignera l’heureuse élue. Premier vol dans les années qui viennent, premier vol habité, 2018, probablement, si tout va bien… Parallèlement, la Nasa développe un projet pharaonique, qu’elle n’aura probablement pas les moyens d’exploiter, le SLS – Space Launch System – et sa capsule Orion, qui permet à l’industrie américaine – après le programme Apollo, après le programme de navettes, après le programme de station spatiale – de conserver de gros contrats nationaux. Le SLS est une fusée géante – 120 m de haut, 3000 tonnes ! – d’un coût et d’une puissance comparables à l’antique Saturn 5 mais avec un budget qui n’a plus rien à voir avec celui des beaux jours de la conquête spatiale : quand la Nasa promettait la Lune aux Américains, son budget approchait 5 % du budget fédéral, aujourd’hui, il n’atteint pas 0,5 %… Bref, le SLS n’est pas prêt de voler. Si la Nasa envisage un vol inaugural de l’engin en 2018, les astronautes ne monteront à bord que vers 2022. Et vers quelle destination ? Sans budget, ou presque, cette douloureuse question reste ouverte. En attendant, espérons que d’ici là, la crise ukrainienne sera oubliée. Serge Brunier La faim se déclenche de plusieurs façons. L’explication communément admise est celle d’une baisse du taux de glucose (sucre) à l’intérieur de la veine porte, celle qui transporte le sang depuis les intestins jusqu’au foie. Une diminution de 5 % va activer des nerfs reliés à l’hypothalamus, cette partie du cerveau qui intervient dans le contrôle de la faim. Celui-ci va libérer des neuromédiateurs spécifiques (peptide Y, hypocrétine, endocannabinoïdes) qui déclencheront la recherche de nourriture. Autre piste invoquée, celle des hormones. La ghréline, qui est émise par l’estomac, agit aussi sur l’hypothalamus en passant par le sang. Mais “les mécanismes par lesquels elle est sécrétée restent encore flous”, précise Gilles Mithieux, directeur de l’unité Nutrition et cerveau à l’Inserm. Un troisième processus met en jeu la diminution du taux de lipides dans les tissus adipeux, où se situent nos principales réserves de graisse et donc d’énergie. C’est la baisse dans le sang du taux d’une hormone baptisée leptine qui en informe le cerveau. L’hypothalamus déclenche la faim quand le taux de sucre baisse dans la veine porte, quand l’estomac produit de la ghréline ou quand le taux de lipides diminue dans les tissus graisseux. / Infographie : S&V Parallèlement à ces mécanismes physiologiques, il suffit parfois d’un simple coup d’œil en direction de l’horloge pour faire naître l’appétit. “L’influence du rythme biologique est très importante. Si on a pris l’habitude de manger vers midi, la ghréline sera sécrétée vers 11 h 45, même si le taux de glucose reste élevé”, explique Gilles Mithieux. Quant aux stimulations extérieures, le fumet d’une viande grillée suffit à nous donner faim : “Odeur, goût, vue : tout cela active des circuits de l’hypothalamus et des centres comme le cortex et l’hippocampe où sont mémorisées les connaissances nutritionnelles, affirme Bernard Beck, neurophysiologiste à l’Inserm. Leurs effets varient selon la sensibilité de chacun.” Au cours du repas, d’autres mécanismes entrent en jeu. Le gonflement de l’estomac est interprété par le cerveau comme un signe que les besoins en nourriture sont satisfaits avant que d’autres hormones, comme la cholecystokinine (CCK) ou le peptide glucagon-like-1 (GLP-1) ne confirment l’information, donnant l’impression d’être rassasié. Après un repas riche en protéines, l’intestin rêle produit du glucose, ce qui déclenche la sécrétion d’insuline destinée à faire baisser le taux de glucose. Résultat : un sentiment de satiété. La faim est calmée pour un moment. Un autre système “coupe faim” est également mis en œuvre via la leptine. “Elle agit sur les mêmes neurones que la ghréline, mais elle les inhibe au lieu de les activer, explique Gilles Mithieux. Sa sécrétion varie selon les métabolismes. Ainsi, les personnes souffrant d’obésité y sont-elles insensibles, ce qui explique pourquoi elles ont souvent faim.” En résumé, manger éteint la faim, qui revient progressivement avec la baisse des signaux “coupe-faim”. Aussi peut-on en conclure avec Daniel Tomé, spécialiste du comportement alimentaire à AgroParisTech, que “la faim est l’état normal”. Les gourmands en savent quelque chose. G.S. Allongé dans l’herbe, nos yeux scrutent les nuages et ils ne sont pas longs à reconnaître, ici un visage, là un cheval qui se cabre… Pure illusion, bien sûr, que génère notre cerveau et à laquelle les psychologues ont même donné un nom : la “paréidolie”. Soit la faculté d’associer un stimulus visuel informe à un élément identifiable, souvent une forme humaine ou animale. Une faculté héritée de notre évolution : pour optimiser nos chances de survie, notre cerveau structure son environnement en permanence : proie, prédateur, congénère… Quitte à transformer les informations transmises par l’œil. Mais à la différence des illusions d’optique classiques, qui découlent de lois de la perception communes à tous, chacun peut ici voir une chose différente. Ainsi, certains verront dans la pleine lune un visage, d’autres un loup, etc. Les spécialistes soulignent que notre perception est en fait altérée par nos propres attentes et prédispositions. C’est notamment le cas lorsque nous repérons mal les fautes dans un texte, surtout si on en est l’auteur : notre cerveau ne lit pas chaque lettre mais s’attend à trouver tel ou tel mot. “ On devine plus qu’on ne voit ”, explique John Kevin O’Regan, directeur du laboratoire Psychologie de la perception (Paris). D’ailleurs, c’est bien la paréidolie qui est utilisée par le célèbre test de Rorschach, où un patient dit ce qu’il voit dans des taches d’encre. Ses réponses éclairent ainsi le thérapeute sur divers aspects de sa personnalité et de son état d’esprit. En outre, le cerveau humain est prédisposé à reconnaître un visage. Jean-Luc Roulin, maître de conférence à l’université de Savoie, souligne, dans son ouvrage Psychologie cognitive, que nous disposons d’“une représentation prototypique du visage de l’espèce”, sans doute grâce à une “prédisposition génétique”. Il s’agirait donc d’un caractère privilégié par la sélection naturelle, car les soins apportés à un bébé sont meilleurs s’il reconnaît ses congénères et se manifeste auprès d’eux. M. K.Au total, combien d’êtres humains sont nés sur Terre ?

des recensements fiables

Chez les Dubreuil, on pratique l’arrosage naturel

Pourquoi n’attrape-t-on certains virus qu’une fois ?

Effectivement, certains virus comme celui des oreillons ne s’attrapent qu’une fois dans la vie, quand la grippe peut, elle, frapper plusieurs années de suite la même personne.

Effectivement, certains virus comme celui des oreillons ne s’attrapent qu’une fois dans la vie, quand la grippe peut, elle, frapper plusieurs années de suite la même personne.des virus qui s’installent

2) Mais ces protéines de surface peuvent changer d’apparence d’une infection à l’autre chez les virus à ARN, dont le génome est instable. Le système immunitaire ne peut donc plus les identifier. / Infographie : S&VChez les Dubreuil, on pratique l’arrosage naturel

Le savon peut-il provoquer la résistance des bactéries ?

Pourquoi existe-t-il autant de tarifs pour un billet d’avion ?

calcul en temps réel

contraintes en série

Espace : le retour de la guerre froide ?

2 mai 2014, 6h, Temps Universel, orbite terrestre. Alexander Skvorstsov, le colonel Russe, est barricadé dans le module Zvesda de la station spatiale internationale (ISS). Steve Swanson et Rick Mastracchio, les deux Américains, planent en silence vers le vaisseau Soyuz, lequel est protégé par le second russe, Mokhail Tyurin, armé d’une clé à molettes, décidé à vendre chèrement sa peau. Depuis le module Kibo où il s’est enfermé, le commandant de bord, le japonais Koichi Wataka, accablé, lance de son côté un appel de détresse « Houston, nous avons un problème ! ».

2 mai 2014, 6h, Temps Universel, orbite terrestre. Alexander Skvorstsov, le colonel Russe, est barricadé dans le module Zvesda de la station spatiale internationale (ISS). Steve Swanson et Rick Mastracchio, les deux Américains, planent en silence vers le vaisseau Soyuz, lequel est protégé par le second russe, Mokhail Tyurin, armé d’une clé à molettes, décidé à vendre chèrement sa peau. Depuis le module Kibo où il s’est enfermé, le commandant de bord, le japonais Koichi Wataka, accablé, lance de son côté un appel de détresse « Houston, nous avons un problème ! ».

Quel processus déclenche la sensation de faim ?

La faim est l’état normal

Pourquoi reconnaît-on des formes dans les nuages ?

Des visions révélatrices