Pêche au thon rouge à la ligne. Le gros des prélèvements se fait par la pêche à la senne. / Ph. Xiphias BGF via Wikimedia Commons – CC-BY-SA-3.0

Alors que les thoniers français appareillent en Méditerranée cette fin de semaine pour un mois de pêche au thon rouge, une bonne nouvelle est sur toutes les bouches : le thon rouge se porte mieux.

Ces cinq dernières années, les chercheurs de l’Ifremer (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) en mission d’observation aérienne ont pu repérer trois fois plus de bancs de jeunes poissons qu’il y a dix ans. C’est la preuve que les mesures drastiques de réglementation de la pêche ont porté leurs fruits.

A la fois symbole de la surpêche par excellence et poisson le plus prisé au monde, le thon rouge avait subi des pertes dramatiques dans les années 90. La faute à une quantité de bateaux de pêche surdimensionnée par rapport aux stocks existants, et à un marché très demandeur.

L’effondrement des stocks a été évité de justesse

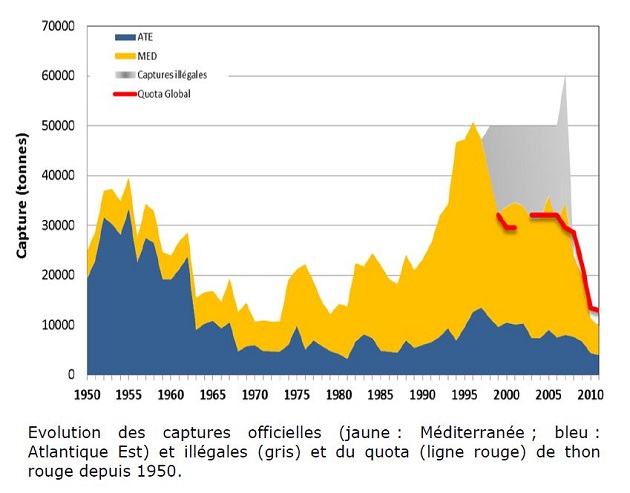

Ainsi, après avoir diagnostiqué sa surexploitation en 1996, le Cicta (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique) avait mis en place des quotas de pêche réduits à 30 000 t annuelles en 1998.

Mais cela n’allait pas suffire. Alors que de l’avis des scientifiques des quotas bien inférieurs auraient été nécessaires, les abus étaient nombreux. Jusqu’à 50 000 t de thon rouge étaient prélevées chaque année, d’après les estimations. C’est-à-dire la même quantité d’avant la réduction des quotas !

Evolution des captures de thon rouge (d’après l’Ifremer). Lors de l’instauration des quotas à 30 000 tonnes, la pêche s’est en réalité maintenue aux niveaux précédents, soit 50 000 t environ.

Conséquence inévitable, en 2006, le comité scientifique de la Cicta avait tiré la sonnette d’alarme : toutes les données convergeaient pour dire que les stocks allaient s’effondrer. Le thon rouge s’épuisait partout, alors que les captures étaient deux fois plus élevées que la productivité de sa population, mesurée en 2000.

Ce fut le début des mesures draconiennes. Fermeture de la pêche pendant 6 mois, une taille minimale de 30 kg pour tout exemplaire pêché (ce qui lui donne une chance de se reproduire), interdiction de se servir d’avions pour repérer les bancs de thons… mais aussi une surveillance et une traçabilité renforcées.

Une surveillance on ne peut plus stricte

Chaque bateau a l’obligation d’embarquer un observateur de la Cicta, de déclarer à l’avance les cages où les thons sont placés pour être engraissés en mer avant d’être vendus, et son arrivée à terre est filmée par des caméras, afin que chaque exemplaire pêché soit compté et bagué.

Ce plan de reconstitution, entamé en 2007, devrait courir jusqu’en 2022. Quelques années après sa mise en application, le thon de Méditerranée ne cesse de donner des signes de rémission : les prises diminuent progressivement et les populations de jeunes se reconstituent petit à petit.

D’après l’Ifremer, le thon rouge ne serait plus surexploité, mais subirait encore les conséquences de la surexploitation passée.

Pour cette saison, les pêcheurs français qui prennent la mer en ce moment auront droit à prélever 2 471 t de thon rouge, sur les 13 400 t autorisées au total. Des prises trois fois moindres qu’auparavant, largement compensées cependant par un prix au kilo devenu exorbitant.

F.G.

Lire aussi :

- Ils ont obtenu une ponte miraculeuse de thons rouges – S&V n° 1105, octobre 2009

- On achève bien les espèces menacées – S&V n° 1107, décembre 2009