Ce samedi-là, une dizaine d’élèves s’apprêtent à enchaîner huit heures de formation pour décrocher leur certificat de premiers secours civique de niveau 1 (PSC1). La moitié d’entre eux sont motivés par un emploi dans une société de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC). « Les gens viennent se former pour leur travail, mais il y aussi des groupes d’amis, des étudiants, des familles entières, de l’enfant au grand-père », observe Anne Veschembes, la responsable de la communication du 6ème arrondissement de Paris.

Les situations dramatiques abordées dès le matin sortent les élèves de leur sommeil. Même jouées, elles font monter l’adrénaline. « Les exercices restent le meilleur rempart contre le stress », lance Amine Wehbe, le responsable de la formation à la Croix-Rouge du 6e arrondissement de Paris.

D’abord, observer

Au sol, une série de photos avec des scènes catastrophiques s’étale. La petite assemblée est invitée à en commenter une. Face à des visages de femmes implorantes dans un paysage dévasté, l’un pense qu’elle avertit quelqu’un, l’autre qu’elle pleure. Logique, chacun regarde une scène dramatique à sa façon.

Plongé dans l’initiation à la réduction des risques, le visage tendu, un futur conducteur de véhicule lâche : « Tant qu’il ne nous est rien arrivé, on ne mesure pas les risques ! » « Exact, on n’apprend pas à faire face, mais à adopter un comportement adapté pour répondre efficacement aux catastrophes », rétorque le formateur.

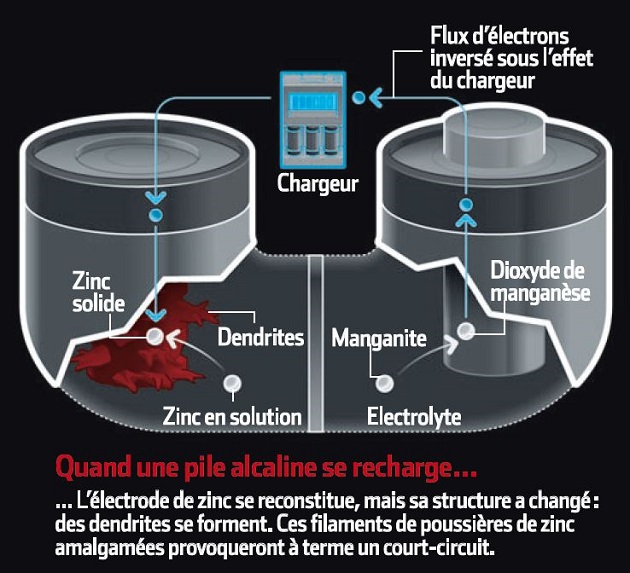

Catastrophe technologique, conflictuelle ou naturelle : tout est envisagé. Le formateur détaille les dispositifs pour protéger la population face à une inondation ou un nuage toxique… « Dès qu’on entend une sirène durant 1 minute 41, on se confine », prévient t’il. Si le courant n’est pas interrompu, allumez la télévision pour vous informer ; sinon, une radio à pile convient. « N’allez pas chercher les enfants à l’école, ils sont protégés là-bas, insiste le formateur. Ne téléphonez pas, inutile de bloquer le réseau ! Enfin, coupez l’alimentation du gaz. » La tension monte, même si les futurs diplômés se réconfortent avec des petits gâteaux offerts par la maison.

Se tromper, c’est normal !

Place à la pratique, quels réflexes adopter face à une personne qui s’étouffe ? Le formateur mime cinq claques dans le dos sur une secouriste professionnelle. Les élèves s’entraînent en présentant bien le plat de la main. « Sans résultat, on enchaîne avec des compressions abdominales au creux de l’estomac », conseille Amine Wehbe. Les apprentis sauveteurs continuent à faire semblant, car la pression peut faire mal, voire faire vomir ! Inutile de déployer ces grands moyens si la victime parle, respire, et tousse. « Qui prévenir alors ? » demande une étudiante. « Le Samu, au 15, pour avoir des consignes médicales, conseille Amine Wehbe. Et si vous vous trompez en appelant les pompiers au 18, pas de panique, les numéros d’urgence sont interconnectés. »

Savoir déclencher les secours, c’est vital, mais « Avec le stress, l’action peut primer sur le dialogue. Dans la panique, n’oubliez pas de parler d’abord à la victime, et de la rassurer. Puis, voyez si elle est consciente ou pas, avant d’effectuer un geste », insiste t’il.

Lorsque les futurs sauveteurs abordent un exercice, la peur de faire mal les bride. Ils enroulent une plaie factice qui saignent abondamment avec une cravate. La plupart d’entre eux bouclent ce pansement compressif – appelé le tampon-relais – avec un lien trop lâche ! « Un peu de maladresse, ce n’est pas grave. Et je vois peu d’erreurs dans les gestes », observe le formateur.

Exprimer ses peurs

Des bustes, prolongés par des visages en silicone, s’alignent devant les élèves. « Face à un arrêt cardiaque, l’activité cérébrale chute de 10 % à chaque minute, prévient Amine. Alors, alertez le 15 ou le 18. Puis, passez au massage cardiaque. »

Chacun effectue des compressions du thorax de cinq centimètres, puis souffle deux fois dans la bouche du mannequin. Les réactions embarrassées affleurent : « Et si on est dégoûté par le bouche-à-bouche ? » lance un élève. « Et si la personne a une mauvaise haleine », enchaîne son voisin. Une fois encore, le formateur rassure : « Si vous ne pouvez pas, ne le faites pas. Sachez qu’un massage mal fait reste plus efficace qu’un massage non fait ».

Autre défi : placer en position latérale de sécurité une victime inconsciente, mais qui respire. « Comment en être sûr ? », anticipe le formateur. « C’est simple, sa poitrine se soulève et son souffle atteint votre oreille ». « On peut aussi approcher des lunettes vers la bouche pour voir si une buée se forme », suggère le sauveteur en herbe qui refusait le bouche-à-bouche.

L’assemblée se concentre. Avec la position latérale de sécurité, une dizaine de gestes se succèdent ! « Ils ne sont pas difficiles ; c’est l’enchaînement qui l’est », reconnaît le formateur. Géraldine, future membre de la Croix-Rouge, acquièse : « Le plus dur, c’est de mémoriser toutes les étapes ».

Les exercices de simulation viennent clore cette journée de formation. Deux victimes jouent une mini-scène, deux secouristes doivent observer, se protéger, alerter et agir. A la grande surprise du formateur, un futur chauffeur quasi-muet, qui avait l’air endormi depuis le matin, a tout enchaîné sans une erreur. Un bon point pour agir avec sang-froid face à une vraie victime !

> Où se former ?

Le 25 mai 2014 marque le 150e anniversaire de la création de la Croix-Rouge Française. L’occasion de rattraper notre retard. 45 % seulement des Français sont sensibilisés aux gestes qui sauvent, contre 73 % des Allemands !

Pour passer le certificat de prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1), contactez la Croix-Rouge Française. La formation, y compris le guide « les gestes qui sauvent », coûte 60 euros et dure une journée. Au programme, tous les conseils pour répondre à une petite brûlure, un accident de la route, un malaise, comme à une catastrophe naturelle. Ou faites appel à la Fédération française de sauvetage et de secourisme, qui propose un module sur 4 jours pour 67 euros.