La cloche de l’école, le bord du trottoir en équilibre, ce n’étaient pas encore les vacances. Le goûter, les images du chocolat Poulain, la préparation des sandwiches, ce n’étaient pas tout à fait les vacances non plus. Évidemment, le savoir-faire millimétré du chargement de voiture y ressemblait déjà un peu plus, mais c’était plus une promesse qu’un accomplissement. Le front posé sur la vitre, les phares des voitures en face, les péages, une chanson de variété assourdie par le bruit du moteur, et de temps en temps le tic-tac d’un clignotant, ce n’étaient toujours pas les vacances mais nous approchions du but. Encore un effort ; garder les paupières hautes. Un pont, puis un autre, venait ensuite l’ombre d’une abbaye, la forêt, le cimetière, encore un dernier pont. Tic-tac, tic-tac. Le véhicule entrait dans la cour, on découvrait la maison picarde, une unique fenêtre éclairée. Mais même le craquement de la porte d’entrée, ce n’était pas encore cela. Le seul vrai signal que les vacances débutaient, c’était une phrase faussement détachée et religieusement rituelle : « Bertil, il y a de la galette. »

Un moment hors du temps

Il est admis par tous que c’était celle de mon père. Peut-être parce que son allergie aux œufs lui interdisait les meringues (autre spécialité de sa belle-mère), peut-être simplement parce qu’il était souvent le premier à la réclamer. Mais tout le monde y avait droit, en arrivant à la ferme après quelques heures de route. « Quand quelqu’un venait, on faisait une galette », a résumé ma grand-mère des années plus tard, ponctuant ce constat de son expression favorite, presque sa philosophie de vie : « C’est comme ça. » Sur la table, toujours la même nappe à fleurs et toujours les verres Duralex sur leur plateau. Un jus de fruit ? un verre de cidre ? On s’embrassait, on se disputait les fauteuils, on inspectait discrètement les cartes postales récemment ajoutées autour du miroir. Souvenirs interstitiels, qu’aucune photo n’aura jamais figés. Qui aurait l’idée saugrenue d’immortaliser un moment hors du temps ?

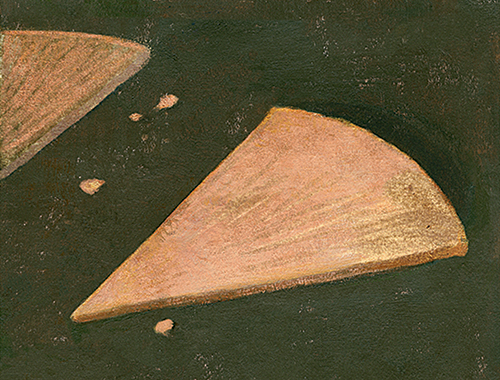

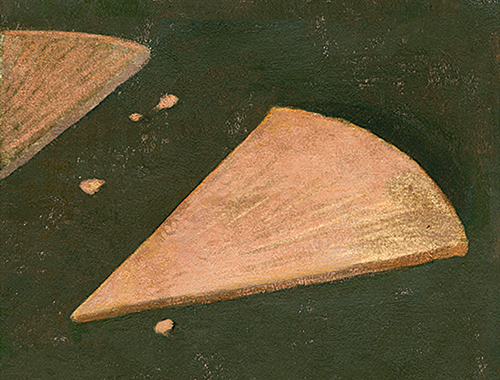

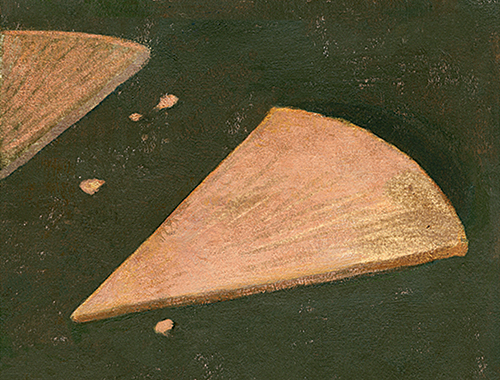

Et la galette, donc. Sans effets, sans secrets : juste de la farine, du sucre, du beurre. Du sable à crumble étalé dans un plat, en somme. Une simplicité qui n’exonère pourtant pas d’un engagement total lors de la préparation : y aller à pleines mains, impossible de faire autrement. La seule vraie malice de la recette réside dans sa cuisson. La galette trop hâlée est rancunière ; elle a beau ne dissimuler aucune fève, on y perdrait facilement une couronne… Mais celui qui a l’art de la tirer du four à bois au bon moment, quand les bords commencent juste à dorer, la trouve moelleuse en son cœur et couverte d’une fine pellicule sablonneuse et sucrée qui fond délicieusement sur la langue, tandis que vers l’extérieur elle croque sous la dent.

L’origine de la recette s’est perdue, tout juste sait-on avec certitude que mon arrière-grand-mère la pratiquait déjà. Y a-t-il dans le minimalisme des ingrédients la mémoire d’un temps de guerre où il fallait faire simple et efficace ? Hypothèses tardives. La vérité, c’est que personne n’a jamais spécialement « pensé » la galette. Elle était la récompense des voyages, la parenthèse qui ouvrait des jours heureux et proprets à la Marcel Pagnol, aussi sûrement que les embrassades humides dans l’escalier signaient le retour à un quotidien d’école ou de travail.

Aventures et confidences

Une fois calés, on montait les valises dans les chambres en échafaudant des plans d’extension des cabanes, de courses de vélos rapiécés autour de la cour ou de chasses aux rats dans le jardin. Pendant ce temps, deux générations de mères refaisaient le monde « en bas ». Mon grand-père, ses fils et ses gendres faisaient volontiers un tour dehors, et je crois que le mur derrière l’étable, celui bordé de rhubarbe et de fraisiers, fut plus d’une fois baptisé dans la fraîcheur du soir…

Dans ce corps de ferme, mille aventures d’enfance ont été vécues, mille confidences échangées, et le goût de la galette fait partie du décor, au même titre que la couleur sang des briques picardes et le son de l’eau dans le déversoir derrière la maison.

Il y avait toujours des restes, et même des réserves empilées dans un grand Tupperware, entre des feuilles d’aluminium. La galette accompagnait les compotes et salades de fruits pendant plusieurs jours, jusqu’à ce que les souris aient raison des dernières parts. « Les parts !, s’exclame ma grand-mère avant de raccrocher le téléphone. N’oublie pas d’écrire qu’il faut couper les parts dès qu’on sort la galette du four, surtout ! Parce qu’après, on n’y arrive plus sans la casser… » Certains souvenirs, pourtant, sont comme les galettes sablées : ils ont beau durcir et s’effriter, ils sont encore meilleurs quand on revient les grignoter en douce.

La recette :

Ingrédients, pour une galette :

200 g de farine

100 g de sucre

100 g de beurre

Préparation : 10 min

Cuisson : 20-25 min

Laissez ramollir le beurre avant de commencer (attention : il doit être mou, pas fondu).

Préchauffez le four à 180° C.

Mélangez la farine et le sucre dans un récipient, puis ajoutez le beurre mou et malaxez l’ensemble jusqu’à obtenir une pâte bien sablonneuse.

Étalez-la à la main dans un moule à tarte pour former une surface uniforme.

Laissez cuire environ 20-25 minutes, en surveillant attentivement. Quand la galette blondit et dore légèrement sur les bords, tirez-la du four.

Disposez-la dans un plat… et coupez immédiatement les parts.